提升下一代高能锂离子电池性能目标

发布时间: 2018-12-12 来源: 网友分享

市场和消费者对电动汽车和便携式电子产品的续航里程的高度关注,驱动着锂离子电池能量密度的不断提升。提升锂离子电池能量密度最常用的策略是开发新型高电压高容量正极材料(如镍锰酸锂、高电压钴酸锂、高电压三元材料等)或高容量的负极材料(如硅碳材料)。但是,这些新型电极材料与传统电解液、黏结剂的兼容性差,难以形成稳定的界面,成为制约下一代高能锂离子电池的商业化进程瓶颈问题之一。依托中国科学院青岛生物能源与过程研究所建设的青岛储能产业技术研究院将下一代高能锂离子电池及其配套电解液和黏结剂的研究作为主攻研究领域之一。

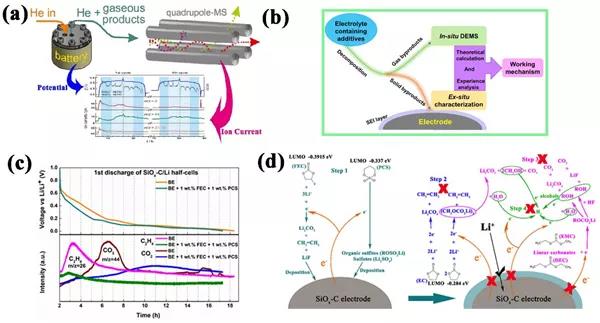

众所周知,电解液是锂离子电池的“血液”,高性能电解液的开发及电极/电解液界面形成机制的研究将极大地提高下一代高能锂离子电池的性能。受传统中医药方和西医“药物协同联用”思想的启发,青岛储能院深入发展“电解液功能添加剂协同联用”策略,实现大幅提升下一代高能锂离子电池性能目标,如高电压钴酸锂/石墨全电池体系(Energy Technology, 2017, 5, 1979-1989)和5V高电压镍锰酸锂/石墨全电池体系(Advanced Energy Materials, 2018, 8, 1701398)。这些研究工作虽然对添加剂的协同作用机制做出了具有指导性的解释,但局限于非原位技术手段表征,可能无法反映出电极/电解液界面反应的真实状态。近年来,原位表征技术的发展为高性能电解液的开发及电极/电解液界面形成机制的研究注入了新的活力。气体是电极/电解液界面反应的重要产物,确定气体产物并结合界面固态产物表征分析将实现对电极/电解液界面反应的有效解析,而原位差分电化学质谱法(in-situ DEMS)因能够实时监测定量电池在不同电位下的产气行为而备受关注(图a)。青岛储能院采用in-situ DEMS(Hiden, HPR-20和HPR-40)和理论计算相结合的方法,研究电解液添加剂对高容量硅碳负极中电解液/电极界面反应的影响(图b-d),并成功构建5V高电压镍锰酸锂/硅碳全电池体系,这对电解液功能添加剂的发展和界面研究的深入具有重要指导意义。

锂离子电池电极中黏结剂用量非常少,却起关键作用,但在研究中容易被忽视。聚偏氟乙烯(PVDF)是正极材料最常用的黏结剂。近年来研究发现,PVDF在高电压工作条件下不稳定,是下一代高能锂电池性能衰减的一个重要原因。青岛储能院采用含有大量苯酚基团的可再生木质素作为新型功能黏结剂用于5V高电压镍锰酸锂正极材料,该新型正极材料的循环性能得到大幅提高。经充分的实验论证发现,木质素黏结剂中的苯酚基团可以消除电解液中的自由基并终止自由基的链式反应,从而抑制电解液的氧化分解,构建高稳定性的电解液/电极界面,该工作对高电压正极材料黏结剂的开发具有里程碑式的指导意义。

-

研发工程师 面议

宜春众晟达电子有限公司 江西-宜春市

-

机修 面议

江西华昊新能源有限公司 江西-吉安市

-

销售经理 面议

深圳市红树林能源科技有限公司 广东-深圳市

-

纽扣电池工程师 10000~18000元/月

洲际高能科技(北京)有限公司 安徽-宣城市

-

纽扣电池工程师 10000~18000元/月

洲际高能科技(北京)有限公司 广东-广州市